四川建筑职业技术学院:思政铸魂、产教赋能培养西部“铁道尖兵”

发布时间:2025-08-16 信息来源: 四川建筑职业技术学院

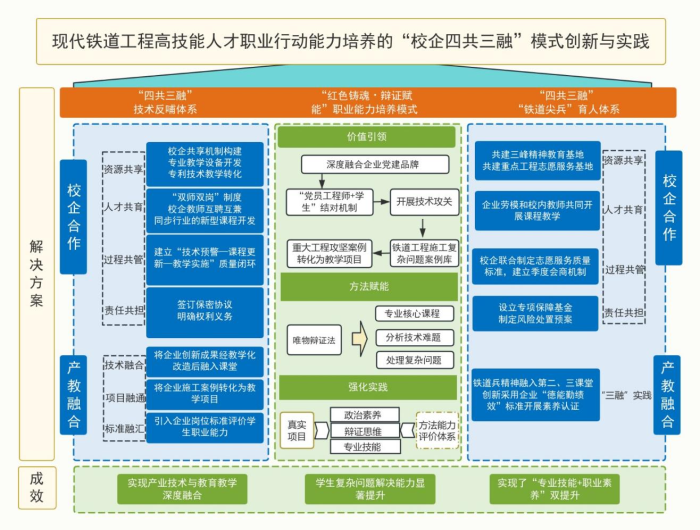

在新时代西部大开发与交通强国战略的历史性交汇点上,智能建造、绿色铁路、跨境通道等新业态对高技能人才提出全新要求。四川建筑职业技术学院创新构建“思政铸魂+产教赋能”双轮驱动体系,聚焦“技术迭代快、工程复杂度高、文化传承深”三大行业痛点,与中国中铁及中国铁建旗下企业携手打造“四共三融”的铁道尖兵培养模式,通过技术反哺、能力锻造和素养培育三大路径,培养出大批“拿得下智能装备、解得了技术难题、守得住铁军精神”的新时代“铁道尖兵”,系统破解了西部铁道工程高技能人才培养的难题。

一、构建“四共三融”技术反哺体系,破解铁道工程人才“技术代差”难题

创新构建“四共三融”技术反哺体系,实现产业技术与教育教学深度融合。在校企协同方面,与中铁工程服务有限公司、中铁十七局集团公司共建“铁道工程技术转化中心”,建立“资源共享”机制,开发专业教学设备,开放盾构云平台,提供专利技术用于教学转化;实施“人才共育”计划,推行“双师双岗”制度,企业技术骨干与学校教师互聘互兼,共同开发同步行业发展的新型课程;强化“过程共管”,建立“技术预警—课程更新—教学实施”质量闭环,每学期组织企业专家参与职业能力与课程内容修订;落实“责任共担”,签订《技术保密与教学化协议》,明确专利转化与平台使用的权利义务。在产教融合方面,通过将企业专利等创新成果经教学化改造后融入课堂实现“技术融合”;通过将中铁十七局铁道工程施工案例转化为教学项目实现“项目融通”;通过引入企业岗位标准评价学生职业能力实现“标准融汇”。这一体系的实施,使新技术教学转化周期从原来的18个月缩短至6个月,学生智能建造技术掌握率达92%。与中铁工程服务有限公司共研的盾构模拟操作器在国内率先解决了盾构司机批量化培养难题,成果在2024世界数字教育大会展出,受到央视《新闻联播》宣传报道。

二、构建“红色铸魂·辩证赋能”能力培养模式,锻造复杂工程问题解决能力

以 “价值引领+方法赋能+实战砺能” 为核心逻辑,通过 “攻坚案例转化为教学项目、唯物辩证法融入课程分析复杂问题、重大工程现场实战淬炼” 的递进式能力提升方法,创新构建“红色铸魂·辩证赋能”职业能力培养模式,实现思想政治教育与专业教育有机统一。在价值引领方面,通过党建共建深度挖掘中铁工业“当先锋、立主峰、攀高峰”三峰党建品牌资源,组建校企联合党员攻关小组,建立“党员工程师+学生”结对机制,围绕西部铁道工程技术难题开展技术攻关,建立“铁道工程施工复杂问题案例库”,将重大工程攻坚案例转化为教学项目。在方法赋能方面,将唯物辩证法融入专业核心课程,运用唯物辩证法分析隧道大变形等技术难题,提升学生运用辩证思维处理复杂问题的能力,相关成果发表在《现代隧道技术》等核心期刊,《隧道工程》等课程获批省级课程思政示范课、省级课程思政典型案例。在实践强化方面,组织学生参与川藏铁路技术攻关等23个真实项目,创新实施“政治素养+辩证思维+专业技能”的方法能力评价体系。这一模式实施后,学生复杂问题解决能力显著提升,技能大赛获奖率提高40%,央国企就业率达42.3%。教学团队运用改革成果创新教学方法,荣获全国职业院校技能大赛教学能力比赛获一等奖,其创新实践获中国教育电视台《闪耀职教》栏目专题报道。

三、构建“四共三融”的“铁道尖兵”育人体系,培育新时代铁道兵传人

创新实施“重大项目锤炼+志愿服务历练+素养标准认证”的闭环培养路径,构建“四共三融”的“铁道尖兵”育人体系,将校企协同育人理念贯穿职业素养培养全过程。通过“资源共享”与中铁工业共建“三峰精神教育基地”和“重点工程志愿服务基地”,为职业素养培育提供真实场景;实施“人才共育”双导师制,由企业劳模和校内教师共同指导《铁道兵精神的时代价值》等课程教学;强化“过程共管”,校企联合制定志愿服务质量标准并建立季度会商机制;落实“责任共担”,设立专项保障基金和风险处置预案。在“三融”实践中,将“逢山凿路、遇水架桥”的铁道兵精神有机融入第二、三课堂。学生组成的“铁道尖兵志愿服务队”活跃在抗震救灾、地质灾害调查等急难险重任务一线,累计开展志愿服务活动1000余次,服务时长超过10万小时。引入企业“德能勤绩效”五维评价标准,对学生的职业素养进行认证。这一体系实施后,志愿服务队于2021年获省级表彰,服务队领队荣获“四川省优秀共青团员”称号,毕业生职业认同感提升35%,毕业生扎根西部的比例达到76%,一年离职率由65%降至22%。“铁道尖兵”育人体系被人民网等主流媒体报道20余次,成功打造了具有铁道工程特色的职业素养培育范式,实现了“专业技能+职业素养”双提升的人才培养目标。

通过以上三大创新举措,四川建筑职业技术学院已累计培养铁道工程高技能人才3369名,打造出“技术精湛、思维辩证、作风顽强”的铁道尖兵品牌。毕业生中涌现出中国中铁技术能手、中交疏浚青年安全生产示范岗等先进典型,培养模式入选教育部供需对接就业育人典型案例。

作者:马时强、许辉熙、侯兰、赵新华