无锡职大:创新引领,系统设计 构建“三通三合”人才培养体系

发布时间:2025-07-13

无锡职业技术大学(以下简称学校)以立德树人为根本,完善育人机制,强化实施保障,通过构建专业体系、优化教学体系、强化支撑体系,系统打造了智能制造专业集群“三通三合”人才培养体系,提升了人才培养质量,增强了学校核心竞争力。改革成果《智能制造专业集群“三通三合”人才培养体系的创新与实践》《物联网应用技术专业人才培养“快响应·多通道”模式研究与实践》分别获2022年国家教学成果奖一等奖、二等奖。

一、工作思路

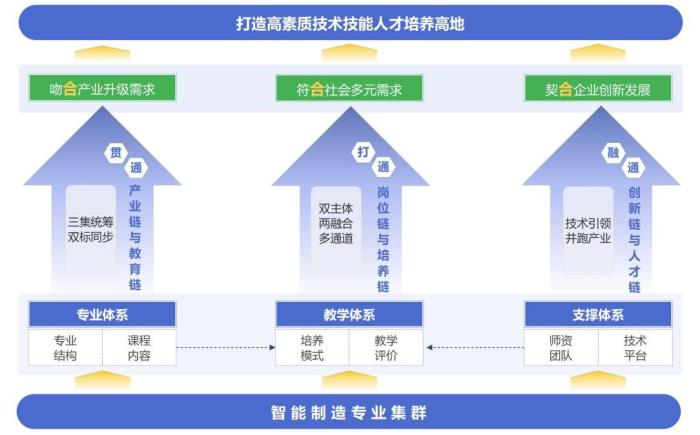

聚焦智能制造全生命周期技术领域,重点围绕人才培养体系中的专业结构、课程内容、培养模式、教学评价、师资团队和技术平台等六个要素进行创新与突破,贯通产业链与教育链、打通岗位链与培养链、融通创新链与人才链,实现专业体系吻合产业升级需求、教学体系符合社会多元需求、支撑体系契合企业创新发展需求(见图1)。

图1 智能制造专业集群“三通三合”人才培养体系

二、具体举措

1.“三集统筹、双标同步”,建强智能制造专业集群

借鉴产业集群理论,围绕智能制造标准体系框架的智能生产、智能使能等关键技术领域和行业应用,规划集群架构,构建了数控技术、物联网应用技术等7个专业群组成的智能制造专业集群(见图2),实现了专业集群、资源集成和管理集约(三集统筹)。

围绕专业集群开发了“人工智能”等105门集群技术拓展课程,“数控编程”等78门集群证书接口课程,建成集群共享“课程池”,打通群内专业方向课程互选通道。完善优质教学资源的转化机制,不断推动新技术、新工艺、新技术、新规范进课程、进教材,实现智能制造国家技术标准开发与专业教学标准优化“双标同步”。

图2 智能制造专业集群架构

2.“分类培养,多元成才”,深化人才培养模式改革

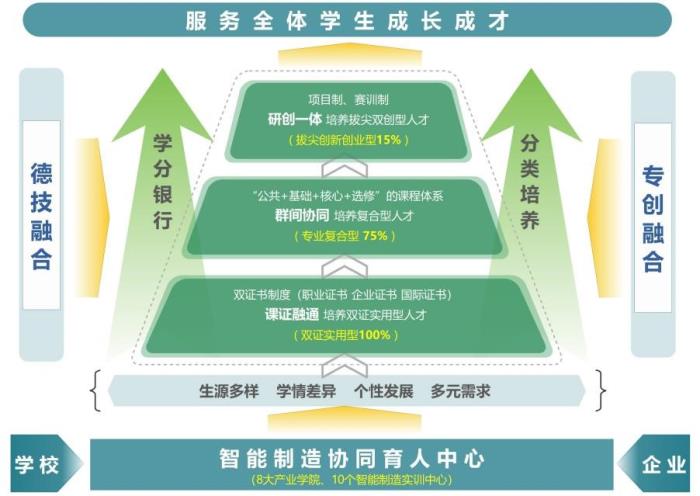

学校创新“双主体两融合多通道”人才培养模式改革(见图3)。通过现场工程师培养、产业学院共建等实施校企双主体育人,促进教学过程对接生产过程。发挥名师大匠育人效应,涵养工匠精神和创新精神,强化德技融合与专创融合。推进以学分制为纽带的学分银行建设,探索分类培养,设计多种成才通道。

系统构建“C-C-I”(双证实用型、专业复合型、创新创业型)技术技能人才分类培养体系。推进课证融通,培养双证实用型人才;优化“能力导向、四阶递进”专业群课程体系,培养专业复合型人才;组建开源创新创业学院,研赛创教一体化教学,培养创新创业型人才。

图3 “双主体两融合多通道”人才培养模式

3.“技术引领、并跑产业”,打造教学支撑服务体系

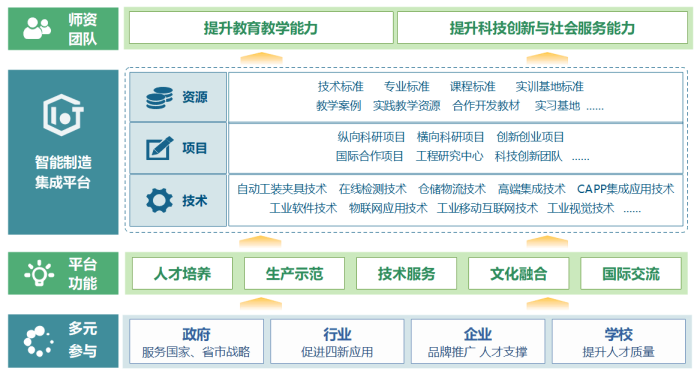

通过政行企校共建集“人才培养、生产示范、技术服务、文化融合、国际交流”五位一体的智能制造工程中心,强化专业集群的条件支撑(见图4)。发挥平台“技术、项目、资源”要素作用,聚焦智能仓储、5G工业应用等方向,开展应用技术研究,形成核心技术能力,并将技术案例转化为教学资源。

推动信息技术与教育教学融合创新,遵循“应用为王、服务至上、简洁高效、安全运行”要求,全面上线拥有多项自主知识产权的智慧教务一体化系统,重塑教学理念、重建教学模式、重构教学过程,推进数字化教学服务建设。

图4 产教融合集成大平台架构

三、取得成效

1.人才培养成绩斐然

五年来,学生多元成才取得显著成效。具备“六个一”特征的毕业生占比16.3%,学生获全国大学生互联网+创新创业大赛金奖、挑战杯特等奖、技能大赛等双创、技能及学科竞赛国家级一等奖74项,1.5万人次在省级及以上各类大赛中获奖。毕业生各类证书获取率达100%,就业率稳居98%以上,高端岗位就业率达40%,为无锡及周边地区的制造业骨干企业培养了大量的中高层技术和管理骨干。学校入选“全国高职院校创新创业示范校50强”,成为“江苏省深化创新创业教育改革示范高校”。

2.专业建设成效显著

智能制造专业集群建设有效提升专业建设水平,现有国家级高水平专业群2个、省级4个。新增国家级教师教学创新团队2个,虚拟仿真实训基地1个。主持国家级专业教学资源库2个,注册用户数达1201860人次,服务全国635所高职院校。建成国家精品在线开放课程8门,省级40门,各类在线课程的网上注册使用的人数达194340人次。申获国家优秀教材建设特等奖1项,获评“十三五”“十四五”职业教育国家规划教材42部。先后主持教育部28项教学标准研制,成为2021版装备制造业专业目录修订组组长单位、全国机械教育教学指导委员会副主任单位等。

3.科教融汇持续深入

产教融合集成大平台聚力人才培养、技术研发、品牌推广等校企合作交汇点,驱动产与教在人才培养、技术服务等核心要素相互转化、互为支撑。先后申获国家发改委“十三五”产教融合工程规划项目、“十四五”强国工程各1项,主持和参与制定智能制造国家标准10项,近5年累计吸纳企业投入1.5亿元,共建5支省级科技创新团队和6个省级工程研发中心,教师年服务中小企业智能化改造200余家,“四技”服务到账累计2.65亿元,师生在库有效专利拥有量全国高职院校第一。《光明日报》《中国教育报》等34家省级以上媒体进行了785篇次相关报道,CCTV1“新闻联播”专题报道了学校“深化产教融合、职业教育为产业发展赋能”建设经验。