河北软件职业技术学院:以场馆育人为基 数字赋能高职美育与课程思政深度融合

发布时间:2025-10-11

在职业教育“双高”建设纵深推进、新时代美育工作全面开展的背景下,如何打破传统美育“重理论、轻实践”的局限,实现思政教育与专业培养同频共振,成为高职教育落实“立德树人”根本任务的关键课题。河北软件职业技术学院立足软件与信息技术专业特色,以软件与计算机博物馆为核心育人载体,创新构建“数字赋能场馆、美育链接思政”育人体系,将静态场馆资源转化为动态教学场景,把技术传承、美学培育与价值引领融入人才培养全过程,探索出线上线下相结合的“场馆育人+美育思政”创新路径,为全国职业院校深化课程思政改革提供可复制、可推广的实践样本。

静态馆藏转化为动态育人资源

一、破题:以场馆资源重构美育与思政融合新场景

传统高职美育面临三大痛点:教学资源单一,缺乏沉浸式体验载体;与专业脱节,学生参与积极性不足;思政融入生硬,难以实现深度价值引领。与此同时,多数高职院校的行业特色场馆,往往因“重陈列、轻教学”“重观赏、轻互动”的运营模式,未能充分发挥育人价值。

河北软件职业技术学院软件与计算机博物馆,是国内高职院校中极具行业特色的技术类场馆,建筑面积达2000平方米,馆藏跨越20世纪50年代至今的200余件计算机硬件设备与软件档案。从“长城0520计算机”到“汉字激光照排系统”,再到“银河-1巨型机模型”,每一件展品都是中国信息技术产业发展的“活化石”,更是承载技术精神、文化自信与民族情怀的优质美育和思政资源。

课程教师在软件与计算机博物馆授课

为激活场馆育人价值,学院以“数字技术”为纽带,提出“让场馆变课堂、展品变教材、体验变教学”理念,通过3D扫描、AR/VR、AIGC等技术,对博物馆资源进行全方位数字化改造,构建“可看、可玩、可学、可创”的沉浸式教学场景。在此场景中,学生不再是“被动观赏者”,而是“主动参与者”,在与数字展品的互动中深化对“科技向善、文化传承”的理解,让场馆成为连接美育与思政的桥梁。

二、构建:“三位一体”场馆育人体系,打通融合全链条

围绕“双高”建设目标,学院以软件与计算机博物馆为核心,从资源转化、课程重构、实践延伸三个维度,构建育人体系,将思政教育贯穿人才培养全过程。

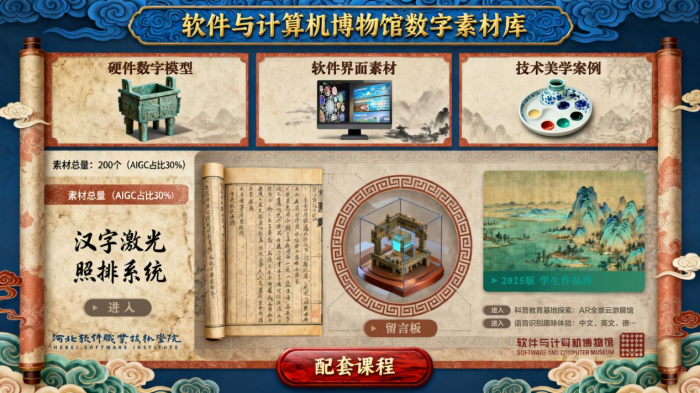

(一)资源转化:数字技术激活静态场馆

学院组建“专业教师+学生骨干+企业技术人员”专项团队,通过“扫描建模—内容开发—课程适配”三步法,构建博物馆数字素材库,为教学提供丰富载体。团队运用3D扫描技术,对“长城0520计算机”等100余件核心展品进行数字化复刻,生成可交互三维模型,让学生直观感受技术设计中的美学逻辑;引入VR技术,开发“计算机历史文物数字解说系统”,学生佩戴VR设备即可“走进”研发车间,感受老一辈科技工作者的奋斗精神;借助AIGC工具创作技术美学概念图、历史场景插画等60余件素材,AIGC占比达30%,进一步丰富了视觉化教学资源。

配套课程与数字素材库

学生团队在馆内进行数据采集

(二)课程重构:“双线三师四维”深化融合

学院重构美育课程体系,开设《美学与人生——技术之美创新实践》特色课程。课程中,美育导师解析展品美学设计,专业教师解读技术原理与自主创新价值,博物馆导师讲述馆藏展品背后的历史故事,实现“技术、美学、思政”深度融合。同时,采用贯穿式双线教学模式,线上依托数字素材库开发技术演进、技术伦理等专题课程,线下在博物馆开展“红色技术记忆”等项目式教学,让学生在实践中理解奉献精神。此外,建立“四维递进”评价,从技术认知、美学素养、思政认同、实践成果四方面评估,确保教育实效。

软件与计算机博物馆创客工坊授课

(三)实践延伸:辐射场馆育人价值

学院搭建“课堂实践—校园展示—社会服务”三级平台,推动成果转化。建设软件与计算机博物馆数字素材库,学生小组开发设计“红色代码”互动墙、“计算机历史文物数字解说系统”等作品,营造浓厚的育人氛围;与企业共建“数字美育实训基地”,将教学素材、数字教材、AR导览系统等成果转化为实际项目,年均培养复合型人才200人;面向社会场馆美育系列活动,惠及中小学2000余名师生,有效延伸了场馆育人的辐射范围。

持续开展社会场馆美育活动

三、成效:彰显场馆育人新价值

(一)学生素养全面提升

在实践教学中,学生熟练掌握3D建模、AR开发等技能,年均产出200余件融合技术与美学的作品,获“国青杯”全国高校艺术设计作品展评一等奖、职业院校技能大赛河北省一等奖等多项荣誉,发表软件著作权2项、省级论文10余篇。与此同时,思政认同深度内化,95%的学生认为“场馆美育课程让思政学习更生动”,92%的学生对“科技向善、文化传承”有更深理解。

上图为学生设计开发的“红色代码”虚拟互动墙

上图为学生开发的计算机历史文物数字解说系统

上图为学生数字文创产品设计作品

上图为学生作品获奖证书

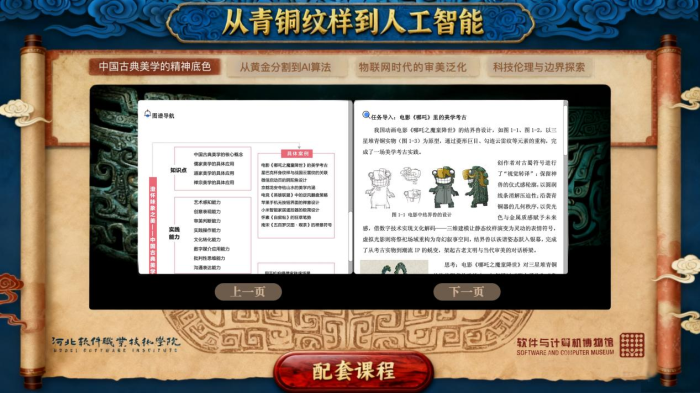

(二)创新教育新范式

场馆育人模式打破思政与专业“两张皮”壁垒,学院编制《高职数字美育课程建设规范》,开发“博物馆美育课程资源包”,与省内3所高职、1所中职院校实现资源共建共享;出版《从青铜纹样到人工智能》数字教材,嵌入40余个展品二维码,推动资源标准化、可推广,为高职教育创新提供了新范式。

(三)辐射社会价值

通过数字资源开发与社会服务,学院让技术展品“活起来”,“计算机发展史”线上教学资源被10余所院校采用,有效传承技术文化;“场馆美育进基层”活动为地方美育与思政教育改革贡献高职力量,彰显了院校社会服务的责任担当。

四、展望:打造全国示范标杆

未来,河北软件职业技术学院将继续深化场馆育人模式创新。计划开发500个博物馆数字化资源(AIGC占比30%),建设1-2门省级精品课程;进一步深化产教融合,力争将软件与计算机博物馆打造成为全国高职场馆美育与思政融合的示范标杆,为培养 “懂技术、有审美、有担当”的新时代技术人才提供坚实支撑。

(河北软件职业技术学院 郝爰飞、尹腾腾、李艳 供稿)