四川建筑职业技术学院: 三全协同、四径三维、前后贯通培育学生“新时代鲁班精神”

发布时间:2025-09-14 信息来源: 赵新华、余代红、邵晓莉、骆忠伟、陈晓桦

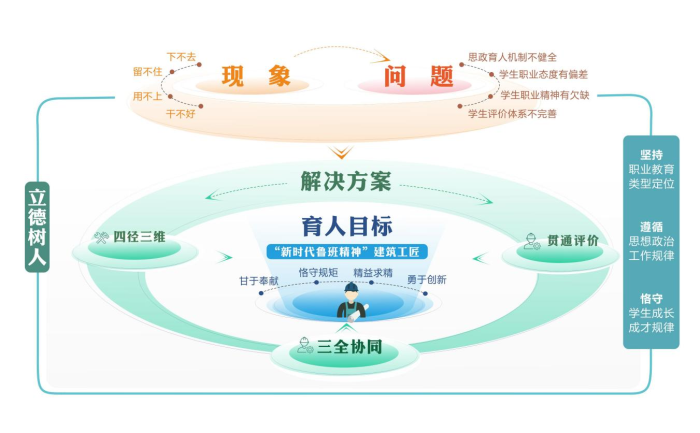

2016年习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出:“高校立身之本在于立德树人”。四川建筑职业技术学院全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,顺应建筑行业转型升级和职业教育改革的要求,针对中建、中铁、中交、四川华西等建筑业企业反映的土建类高职院校部分学生存在“下不去、留不住、用不上、干不好”等职业适配性短板,系统梳理思政育人机制不够健全、学生职业态度有偏差、职业精神有欠缺以及质量评价体系不完善等问题,通过总结69年土建专业职教办学历史及2004年以来加强和改进大学生思想政治工作经验,深度挖掘以“鲁班精神”为主线的中华优秀传统建筑文化精髓,赋予时代性,从价值追求、职业操守、工匠品质与时代精神四个维度,提出以“甘于奉献,恪守规矩,精益求精,勇于创新”为核心内涵的“新时代鲁班精神”,并将其贯穿人才培养全过程,为培养能够担当民族复兴大任、适应行业发展的建设类高素质技术技能人才提供精神引领与价值支撑。

图1 培育学生“新时代鲁班精神”逻辑图

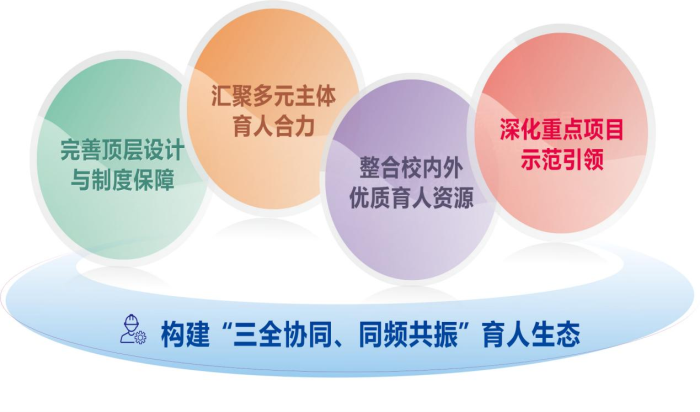

一、推进综合改革,构建三全协同、同频共振育人生态

一是完善顶层设计与制度保障。系统规划教育教学、人才培养各环节力量与资源,成立领导小组,制定配套实施办法、方案,明确责任分工,夯实条件保障,确立“一条主线、三大体系、十项工程、五个保障”总体框架,构建了全员全过程全方位、筑魂筑才筑梦的“三全协同”育人生态。二是汇聚多元主体育人合力。着力建强思政课教师、辅导员、专业教师、管理服务人员及企业导师五支队伍,明确育人职责,激发协同效能,形成全员育人的格局。三是整合校内外优质育人资源。充分挖掘利用校企政共建的技术创新平台、育训平台、德育基地、爱国主义教育基地、行业特色纪念馆等资源,实现课内课外、线上线下、校内校外育人资源的有效贯通与融合,支撑全过程、全方位育人。四是深化重点项目示范引领。依托省级“三全育人”综合改革试点高校及院系、课程思政标杆院系、大中小学思政教育一体化基地、思政精品项目等建设项目,以点带面,辐射带动全员、全过程、全方位育人质量整体提升。

图2构建三全协同、同频共振育人生态

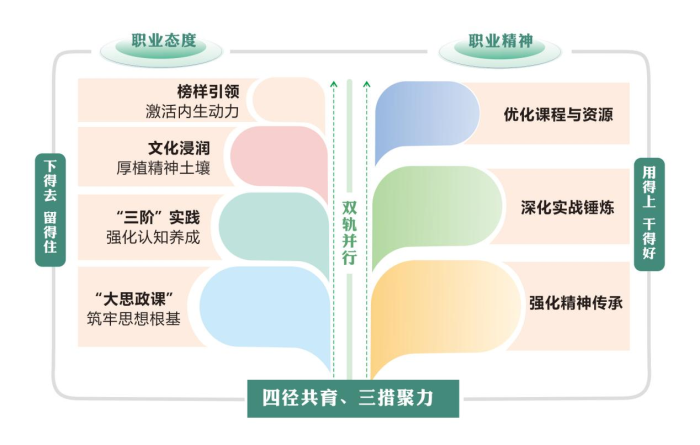

二、实施“四径共育”,端正甘于奉献,恪守规矩职业态度

一是“大思政课”筑牢思想根基。深耕思政课程主渠道,以习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导学生争做“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的新时代好青年;首创高职土建类“5443”课程思政模式,将不畏艰辛、吃苦耐劳、诚实守信、爱岗敬业等有机融入专业教学;强化日常思政浸润,通过职业启蒙、主题班会、模拟招聘等构建常态化培育场景;打造“行走的思政课”,依托社会实践、三下乡、志愿服务等载体,深化职业价值的认同。二是“三阶”实践强化认知养成。一年级企业认知实习体验、二年级岗位实践锻炼、三年级岗位实习固化,分阶段强化学生职业态度认知与行为养成。三是文化浸润厚植精神土壤。构建“一七四三”校园文化建设模式(坚守一个阵地、创新七个载体、实施四个工程、实现三个目标),通过厚植鲁班文化、传承鲁班精神,为职业态度培育提供精神支撑。四是榜样引领激活内生动力。建设校友文化长廊、编撰《建院人》读本、开展校友访谈活动,联合行业共建劳模工作室与大国工匠传承基地,通过校友、劳模、工匠等榜样力量,激发学生践行扎根基层、守信笃行职业态度的内在动力。

三、创新“三维聚力”,涵养精益求精,勇于创新职业精神

一是优化课程与资源。 开设专创融合必修课80门、选修课10门,开发省级双创示范课3门,编写就业指导与专创教材10部,培育双创导师146名。将“执着专注、精益求精”的职业价值追求融入课程思政,引导学生理解创新创造、精益求精的内涵。二是深化实战锤炼。依托省级大学科技园、创新创业学院等载体,组织学生参与科技研发、技能竞赛及创新创业实践,在“真项目、真环境、真任务”中破解复杂难题,淬炼创新意识与专注钻研的工匠精神,实现双素养融合。三是强化精神传承。依托国家级虚拟仿真实训、大国工匠工作室等载体,开展“大国工匠面对面”等活动,将大国工匠对极致的追求融入育人全过程,驱动学生将精度要求内化为职业本能,实现精神传承与技能精进的深度融合。

图3 打造“四径三维”双轨育人体系

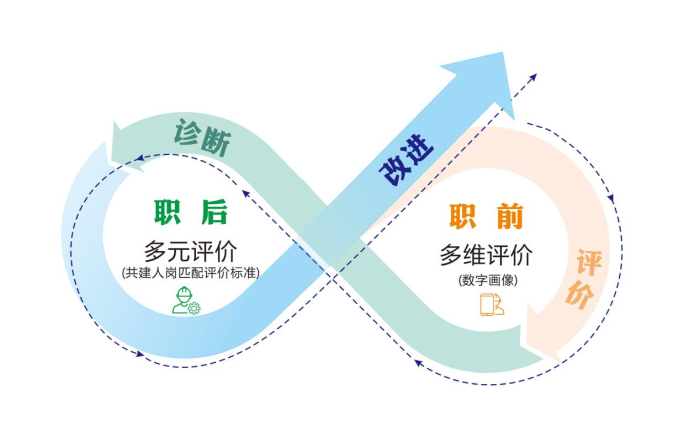

四、优化质量评价,形成前后贯通、双向反哺评价机制

一是重构多维职前评价。依托国家职教智慧平台及智慧校园系统,集成成长规划、第二课堂成绩单数据,融合学业成绩、技能实操、价值判断、行为素养、创新意识五维指标,增设思政评价维度,突出职业精神与职业素养考核,构建数字化个性成长画像,相关实践入选国家级典型案例。二是完善多元职后评价。通过用人单位走访、毕业生回访、第三方机构问卷追踪,与中建集团、华西集团等头部企业从职业理想、职业精神、职业态度、可持续发展等评价维度共建人岗匹配评价标准。三是建立评价反哺机制。建立职前评价正向反馈和职后评价逆向反哺机制,动态丰富课程思政资源库、调整过程性评价权重、优化成长画像等,形成评价、诊断、改进螺旋上升闭环。

图4 形成前后贯通、双向反哺评价机制

经过多年的实践,学校通过思政引领构建育人生态、打造“四径三维”双轨育人体系、建立前后贯通双向反哺评价机制,实现人才培养匹配岗位要求,近五届毕业生每届的专业对口度保持在72%以上,职业期待吻合度保持在77%以上,工作的稳定保持在77%以上,用人单位对毕业生的满意度保持在97%以上、政治素养满意度保持在98%以上、专业水平满意度保持在97%以上,反映出毕业生“下不去、留不住、用不上、干不好”的现象逐步得到改善,培育学生“新时代鲁班精神”取得了显著成效。

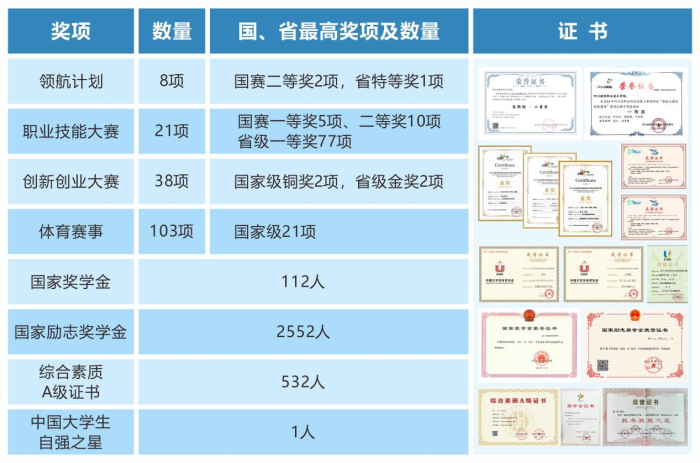

一是学生综合素质显著提升。学生参加习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划讲思政课等展示活动获奖8项,国赛二等奖2项、省赛特等奖1项,实现了国赛获奖零的突破;参加全国职业院校技能大赛获奖213项(2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛中获3金1银5铜),国赛一等奖5项、二等奖10项,省赛一等奖77项,获奖总数居全省高职院校前三;参加双创大赛获奖171项,国家级铜奖2项、省级金奖4项,获奖逐年增加;获四川省大学生综合A级证书532人,总人数位列全省高职院校前二。学生刘育宏当选2023年度“中国大学生自强之星”。

图5 学生综合素质展示

二是思政成果赋能教育教学。建强育人阵地,获批省级“三全育人”试点院校与职业院校典型学校、首批高校骨干马克思主义学院,建成2个省级课程思政标杆院系、1个省级课程思政教学研究示范中心、1个省级首批大中小学思政教育一体化基地及2个省级高校思政教育名师工作室(含1个首批心理健康教育名师工作室),为教师思政素养提升提供支撑。编写出版思政类专著、教材9部,凝练省级思政典型案例3个,立项省级思政精品项目6项,发表含3篇核心期刊在内的相关论文20余篇,承担市厅级思政课题15项,均转化为教育教学资源并融入育人实践。打造课程示范,建成3个省级“课程思政”示范专业、3个示范教学团队、10门示范课程,强化思政元素与专业教学全面融合,推动课程思政全覆盖。教师依托平台建设、项目研究等实践,思政素养与育人能力系统性提升,获全国职业院校教学能力比赛一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项。

图6 思政工作成果

三是成效广泛推广应用。以《探索“一七三”建设模式全面实现文化育人》连续在2020、2021年度中国建设行业文化年会上作主题交流,以《匠心筑梦、标准领航,培养德优技强的时代鲁班》为题在2023年全省职业教育工作会上作典型经验发言,以《创新课程思政“5443”工作模式,培育建筑行业时代鲁班》为题在2023年第十三届全国建设类高职院校书记、院长论坛上作专题报告,以《铸鲁班新魂育时代匠才》为题在2025年川渝地区“大中小学思想政治教育一体化建设”经验交流会上作交流。中央电视台、中国教育电视台分别报道3次和5次,被《光明日报》《中国教育报》、人民网、全国高校思想政治工作网等20余家主流媒体报道;吸引了全国20余所相关院校来校考察交流学习。

图7 成果推广与媒体报道