从50分钟到37分钟!把简单做到极致,便是绝招

发布时间:2025-05-06

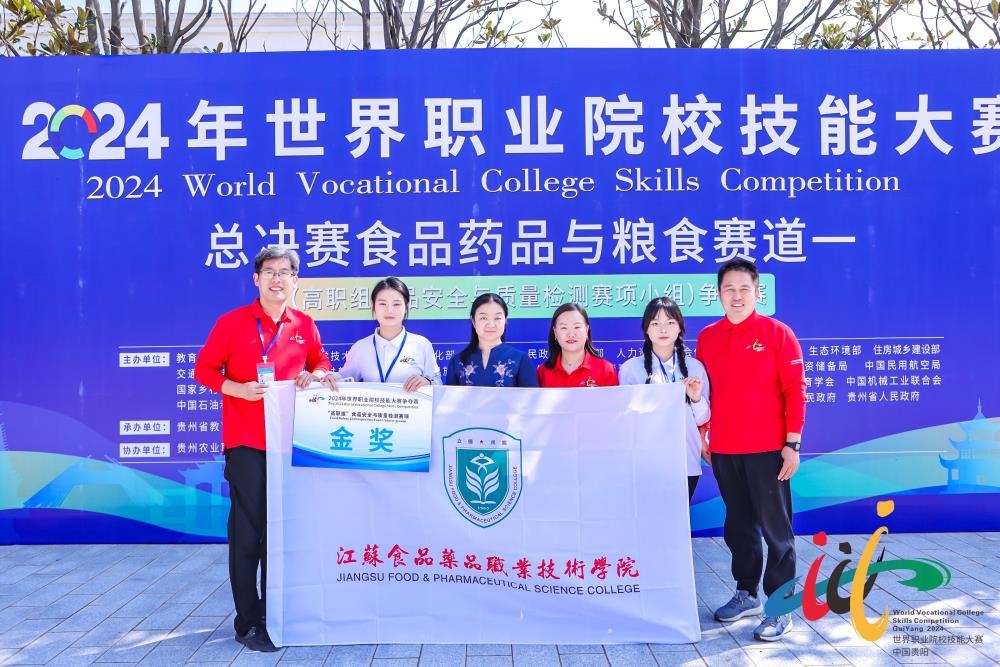

江苏食品药品职业技术学院食监224班的黄颖琳是老师同学眼中的“六边形战士”,两年累计获得20项荣誉,获2024年世界职业院校技能大赛团体金奖,江苏学生资助宣传大使荣誉称号等;她总调侃自己“运气好”,却用一本厚厚的密密麻麻的复盘笔记见证蜕变,37分钟高质操作,同赛道遥遥领先;这个把“忍受孤独”挂在嘴边的女孩,用爽朗笑声打破人们对“学霸”的刻板印象。

偶然与必然

湘桂交界处的永州江华,苍翠山岭间飘荡着瑶族山歌的悠长。2022年9月,黄颖琳,这位瑶族姑娘,背着行囊,坐了近20小时的火车,跨越1400多公里来到江苏淮安,追求自己的学业理想。

高考的失利并未使她沉沦,反而坚定了她专转本的决心。“我其实对学习很没有信心,我一个文科生,学专业相关的生物、化学很吃力。”黄颖琳坦言,“但我一直有个上本科的目标!”大一刚入学,她便为专转本做准备,规划着好好学习、认真备考。

然而,一次偶然的机遇改变了她今后的学习轨迹。黄颖琳被选入院系食品安全与质量检测技能大赛训练小组。“我觉得我是个幸运的人,无论是考学还是参加比赛,我只是运气好。”她一直认为自己只是“恰好”获得了幸运之神的眷顾,就连这次被选中也是偶然,却没察觉实验台上磨出的茧,记录本上洇开的墨才是真正接住机遇的网。

“我能明显感觉到自己和别人的差距。”刚进入训练小组时,黄颖琳就感受到了满满的压力,“听不懂,老师说的那些实验原理完全不明白。”这种压力让她感觉到害怕,却没能让她退缩,她知道她需要比别人更努力才行。每天吃过晚饭后,黄颖琳又会回到实验室,一个人练到晚上8、9点。每天雷打不动练习12个小时。这样的日子,黄颖琳坚持了一年。

一本本厚厚的实验数据记录本高高摞起,密密麻麻的数字承载着探索之路的严谨与执着。满满当当的仪器使用日志连缀成册,记录了每一次从晨曦到夜幕,见证了每一步前行的坚实。

“自驱力强、有上进心,操作时手稳,最重要一点是心理素质强。”这是黄颖琳的导师姜英杰对她的评价。

在这世界上无所谓偶然,只有伪装成偶然的必然。运气只会光顾准备好的人,那些独自加练的夜晚才是真正的底牌。

把复盘刻进DNA

黄颖琳有8本实验报告本,上面密密麻麻记录着她一年零两个月内每日实验的数据与过程。除此之外,她还随身携带着一个黑色皮革记事本,里面承载着她对实验的深入思考与总结。

在记事本上,她用工整的字迹记录着每一天的操作要点与失误:“10月16日,在最后一次混匀质控样后,直接拿起西林瓶倒入25毫升小三角瓶中,不用吸管……10月17日,在移液时拆错吸管两次……10月18日,放培养皿手法不对……3月8日,快结束时管尖靠瓶口太近,导致吸管滑出有洒液……”她将每一次的复盘视为提升自我的契机。

“每次实验后,我都会认真思考每一个步骤,每一个细节,找出可以改进的地方。”黄颖琳说。复盘已经成为她如同呼吸一样自然而然的习惯。

在比赛场上,评判标准不仅是实验结果的精确度,更重要的是操作技能的流畅性与精准度。然而,参赛者的心态波动、现场环境等不确定因素,往往会对操作产生干扰,黄颖琳深知这一点。于是,在日复一日的磨砺中,她将每一个动作练习到极致。

“我会钻研如何让自己的动作更快,更熟练。”黄颖琳指指桌上,“就连每个瓶子摆放位置和角度,我是先拿哪个瓶子我都会去钻研。”

“其他参赛选手需要50分钟完成的操作,她只要37分钟就完成了,且完成质量还很高。”姜英杰说,“据我了解,目前还没有人能超越她。”

500多遍的勤奋练习加上对细节的极致追求,让黄颖琳在比赛中脱颖而出。

多彩的双面人生

“我是个爱热闹的人,但现在的我学会了在安静中沉淀自我。”这个活泼如向阳花的女孩,把成长的珍贵时刻留给了寂静的独处中。她最喜欢待的地方就是那个没有窗户的无菌室。

技能训练的过程虽然枯燥,但她却在其中找到了属于自己的节奏。她用专注填补了无菌室的沉寂,每一次细致入微的操作,都是她对梦想的坚持与宣言,这样的日子让她感到很充实、很满足。

在赛场与实验室之外,黄颖琳的生活同样精彩,她喜欢来一场说走就走的旅行,让身心短暂地逃离实验室的严谨,去感受大自然的灵动与自由,城市的人文与烟火。

此外,黄颖琳还担任了学校学生资助宣传大使。“积极向上、克服困难、坚韧不拔、知恩图报,是自立自强的典范。”学校学生工作处资助中心主任季惠评价道。放暑假时,黄颖琳便会回到自己家乡进行资助政策宣讲。她将资助政策送下乡、送回母校、送到高招一线、送到地方政府、送到开学现场......她已从一个受助者变成了助人者,以专业知识与能力回馈社会。

“与刚获奖的心态不同,现在的我心态很平静。”黄颖琳笑道,“因为人还是会回到正常生活的。现在的我得认真备考,冲刺专转本考试。”她将黑色记事本合起,转身投入到另一场挑战中。

(作者:许婷婷)