东营职业学院:端牢能源饭碗 专业集群支撑万亿级石化产业发展

发布时间:2025-07-17

牢记习近平总书记视察东营“端牢能源饭碗”殷殷嘱托,学校主动对接区域重点产业布局,聚焦全国最大石油石化产业链,以石油化工技术国家级高水平专业群为引领,带动计算机网络技术、装备制造、智慧商贸等省级高水平专业群建设,支撑服务万亿级石化产业集群发展,打造专业群融入区域新典范。

一、匹配区域产业结构,优化调整专业布局

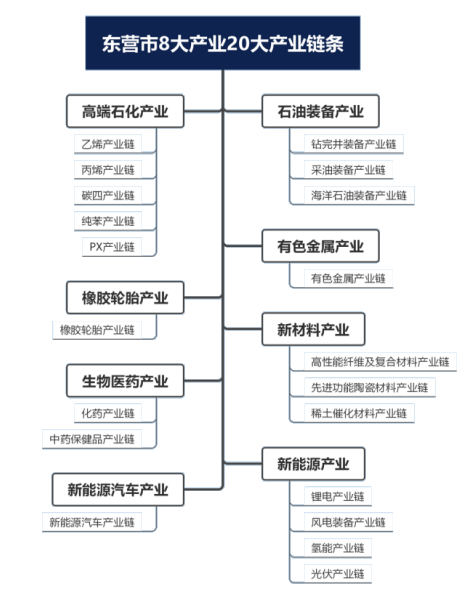

东营实施重点产业“链长制”,突出8大产业20大产业链,加快产业转型升级。学校服务国家战略,对接地方经济结构与产业转型升级需要,持续优化专业布局,落实专业动态调整机制。学校淘汰、撤销与产业匹配度不高的专业13个,新增专业1个,将55个专业优化调整为44个,涵盖15个专业大类,33个二级类。

图1 东营市8大产业20大产业链条布局

二、建成高水平专业集群,有力支撑东营万亿级产业集群发展

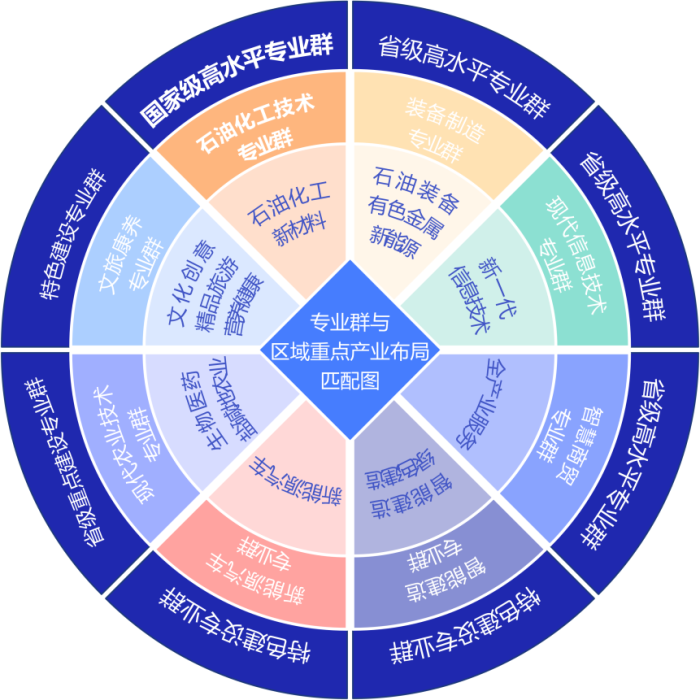

学校专业(群)建设紧密匹配区域产业布局,瞄准产业高端,服务产业发展,打造了以石油石化为特色,人工智能为亮点,形成了以石油化工技术国家级高水平专业群为引领,计算机网络技术、装备制造、智慧商贸等省级高水平专业群等多向联合、复合支撑“一核多融”的高水平专业集群阵地。

图2 学校“一核多融”高水平专业集群一览表

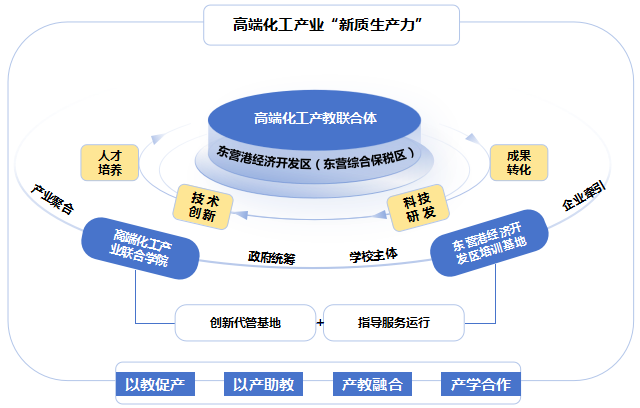

(一)打造石油化工技术国家级高水平专业群

“能源的饭碗必须端在自己手里”。石油化工技术国家级高水平专业群坚持“一主体,双平台,四融合”,牵头成立全国高端化工产教融合共同体、东营港经济开发区(东营综合保税区)高端化工产教联合体,联合园区内山东产研中科高端化工产业技术研究院共建技术服务平台30个,为园区企业提供技术咨询与服务;与山东国瓷功能材料股份有限公司联合成立国瓷新材料学院,建成国瓷新型功能材料实训基地,包括中试生产线1条、检测中心1个。打造了国内首个新材料领域“政产教”融合技能人才培养基地,填补了省内新材料行业职业教育空白;牵头完成石油化工技术专业国家教学资源库建设,教师获全国教学能力大赛一等奖,25%的毕业生就职于中国500强企业等。石油化工技术专业在中国科教评价网(金平果)专业排名中位列全国高职院校同类专业第一名。

图3 “一主体,双平台,四融合”打造新质生产力模式图

(二)建设计算机网络技术、装备制造、智慧商贸等省级高水平专业群

1.建设计算机网络技术专业群。聚焦石油化工、装备制造等产业数字化、智能化转型升级,整合人工智能协同创新中心资源,打造“智能+”赋能中心;联合百度、山东大学共同发起成立全国人工智能行业产教融合共同体;校企共建人工智能学院、京东教育研究院华东分院、京东(东营)国际产教融合创新中心,打造人工智能智库;参与阿里“青橙计划”,落地京东NeuHub人工智能开放平台、京东云服务;在东营经济技术开发区软件园、黄河三角洲大数据港、山东省“电商小镇”等单位深度合作建成学生校外实训基地样板。

图4 计算机网络技术专业群示意图

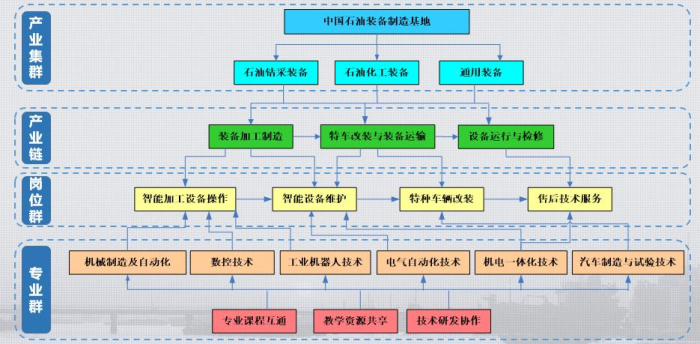

2.建设装备制造专业群。围绕东营市规模以上石油装备制造产业集群,与万达集团、国瓷材料、威玛钻具共建山东省现代装备制造共享型校内实训基地;联合稀土催化创新研究院(东营)、国家石油装备产品质量监督检验中心建成国内高水平“石油石化装备与技术职教集团”;与中国万达集团实施现代学徒制培养;建成国家增材制造创新中心分中心,投资1000余万元,建成600余平方米的增材制造实训基地,获批山东省高校新技术研发中心,实现3D建模、数据处理、增减材制造全流程,智能制造精度达到了业内先进水平。

图5 装备制造专业群示意图

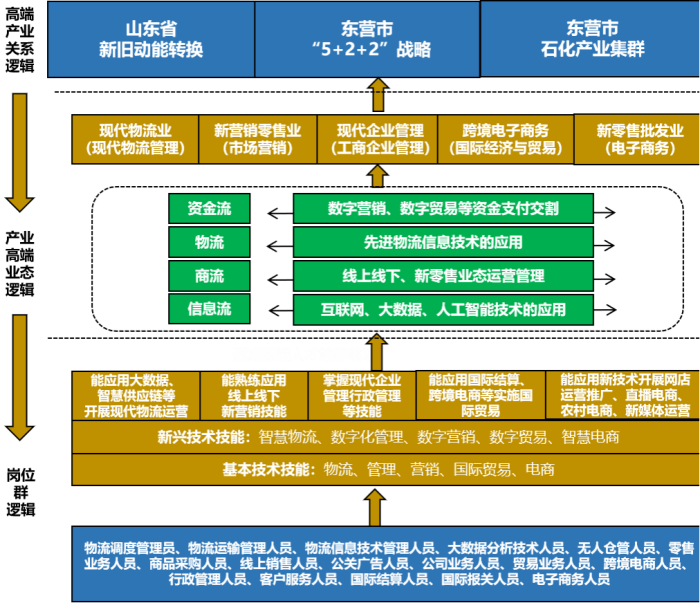

3.建设智慧商贸专业群。对接区域内危化品道路运输、企业数字化管理、石油装备产品营销等数智化领域,建成东营市危化品道路运输智能化安全生产管理平台,实现企业危险货物道路运输企业信息化、数字化、智能化的管理,提升高校教师的教学研发水平与学生实践能力;与中教畅享、达内时代科技构建石油装备产业营销创新育人中心;与京东物流亚洲一号仓、阿里巴巴菜鸟、东营市物流园、东营港等共同搭建数字物流、智慧物流实践实训平台;与东营港经济开发区、东营市跨境电商产业园区、外贸进出口公司、国际物流公司、报关公司合作,搭建数字外贸实践与培训平台。

图6 智慧商贸专业群示意图

学校聚焦区域石化产业集群发展,以石油化工技术专业群为引领,合理布局“专业集群”,“量身订制”培养每一位学生。近年来,校企合作开发课程120余门,为石化产业培养培训高素质化工类技术技能人才37000余人次;校企共建国家级协同创新中心2个、省级新技术研发中心4个、省级技艺技能传承创新平台5个;为当地企业提供各类服务700余项,技术服务和专利转化到款3400余万元,申报国家专利680项,培训人数多达25.65万人次,提升了高水平专业群卓越技术技能人才培养和社会服务能力,推动加快形成新质生产力。

(供稿:东营职业学院武目桥,通讯员:隋兵)